1951年西藏和平解放,揭开了西藏历史的新纪元。1959年发生的一场叛乱,提前改变了西藏百万农奴的命运,西藏顺利完成民主改革。1965年西藏自治区成立。

光阴如箭,而今雪域日新月异。我虽已告老退休,但对西藏仍旧时时怀念。常翻看从前所摄的一些老照片、聊以寻觅旧梦。

文图 | 陈宗烈

1956年的一个冬日,太阳刚刚出来。布达拉宫南面的一条小河,是拉萨河的一个小支流,它的上游在拉萨市中心,途径“宇妥桥”,俗称“琉璃桥”。60年代拉萨搞城建时,这条小河填平。

喇嘛在节日上举行法事活动:祈祷、焚香。他们身穿黄缎子的僧袍,以显示上层喇嘛的身份。

山南王拉加里王的庄园。拉加里王自称吐蕃王朝的后裔,公元9世纪末,他在自己的管辖范围内先兴建了加里寺。公元10世纪以后,拉加里王在寺庙的基础之上,逐渐扩建起了很气派的庄园。

这种用豹皮包裹的帐篷,是达赖喇嘛专用的。它由蒙古军队在西藏留下的蒙古包改制,外表豪华,用蒙古式的骨架和藏式的结构组成,采光好,通风。内有地毯,卡垫。卡垫做工好,里面塞有獐毛,富有弹性。该帐篷是冬天野外露营时用的,夏天则用藏式的帐篷。

解放后,翻身农奴业余的自娱自乐,他们用六弦琴弹唱,一面弹琴,一面唱歌和跳舞。在过节时,他们的表演更欢快。

雅鲁藏布江边的泽当入口,船夫用篙推开木马头渡船至深处,然后船夫涉水上船,去北岸的娘热渡口。船夫是农奴,没有工资,有口粮,这叫“支差”(无偿劳役)。渡船可渡几十人,十几匹马,也拉货。渡船上的木马头是一种象征,因当地人崇拜“马头明王”神灵,以保佑他们平安无事。

贵族的射箭比赛是节日上的一种活动,它是贵族尚武的一种表现。贵族头上梳着发髻,穿着便服。他们使用的箭没有箭头,射出时会发出响声,故叫“响箭”,藏语称“毕秀”。

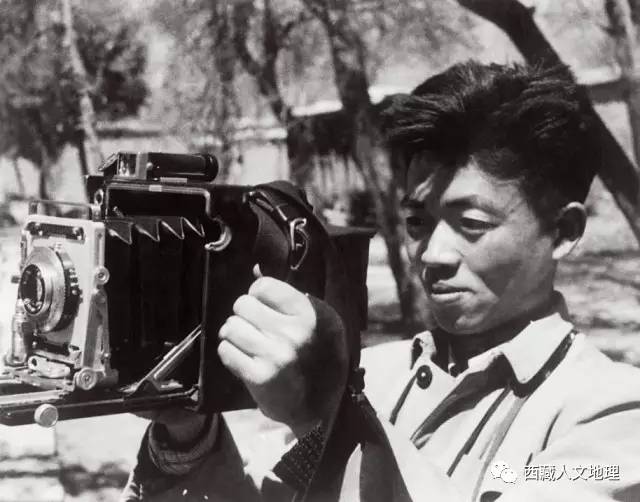

出身熙金皇族的车仁·晋美思想新潮,喜欢拍电影、拍照。当时在西藏,这些都是新鲜事物。照片中的车仁·晋美此时已是噶厦政府的四品官,他正举着摄影机拍摄电影的瞬间被当时的西藏日报社记者陈宗烈先生拍了下来。

拉萨传昭大法会期间,大象背驮法器参加法事活动。

贵族的宫廷乐队专门在贵族过节时演奏西藏的名曲,比如《朗玛》、《阿玛雷索》。

由几块木板在峭壁上架起的栈道,是隆子县通往“淮巴”(犯人流放地区)的崎岖山路中的必经之路。在西藏许多地方都有这种栈道,牲畜不能通过,只能人走。

在西藏的大法会上,把农奴扮演成古代战士这种形式叫做“松穷瓦”,他们是从各大庄园里找来的农奴,一方面参加祈祷,一方面维持社会治安。

两个藏族小孩在跳踢踏舞。

1956年,作者24岁,时任西藏日报社摄影记者,当初使用的是一台美国老式的散页片(5*4寸)新闻镜箱,工作很不方便,在拉萨市场有卖。

寺庙里的喇嘛有各种分工,有一部分经商,一部分念经,有的管理庄园,有的做饭等等。这些哲蚌寺的喇嘛商人在拉萨街头出售日常用品,他们的收入一般要交给寺庙。

拉萨贵族小官吏在交谈,左面的官吏戴着黄绒布制成的碗形的官帽,右面的一位戴的是绸缎制成的,周围是方形,戴的部分是圆的。这种官帽是“便帽”,虽形式上不同,地位并没有区别。

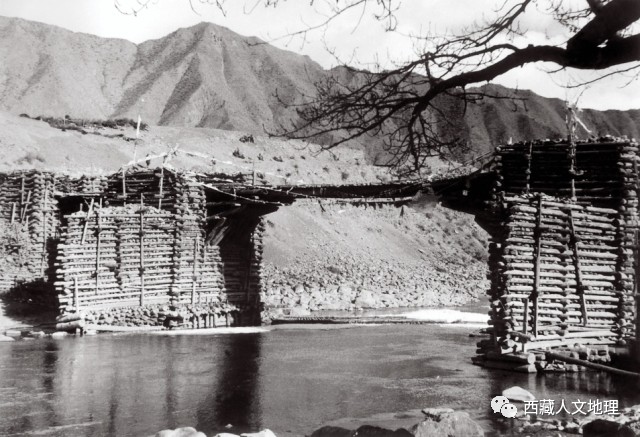

这种伸臂式木桥位于昌都镇,由于昌都镇背面离原始森林比较近,木材多,把圆木修整就可架起这座桥,不是很费功夫。桥可通行人和马,能承重一匹马及二三百斤的货物。

拉萨贵族们骑马参加一年一度的祈祷法会,身穿正式官服,头戴古代的打仗英雄凯旋时戴的帽子,这被视为一种光荣由贵族继承下来,以显示其先辈在历史上有战功的身份。

(本文摘自《西藏人文地理》,转载请注明出处及二维码)

《西藏老照片》今日头条号是基于《西藏人文地理》杂志的一个图片传播平台,我们致力于挖掘西藏的历史人文,讲述那些曾经发生的故事。《西藏老照片》也是迄今唯一与“今日头条”达成合作与版权保护协议,并呈现西藏老照片的头条号。

你想了解上个世纪的西藏贵族吗?

在那些古老的建筑里体味近代历史的风云变幻。

你想回到十年前的老光明喝喝茶聊聊天吗?

在热闹来往的人群中寻找自己的浮世绘。

你想看看青藏铁路通车前的那个冬天吗?

去寻找照片上那个表情腼腆的少年吉诺。

你想在十年前拉萨的八廓街上走一走吗?

去看看那些黑白记忆中的朝圣者、大法会和生意人。

你想跟着1960年中国登山队一起登顶珠峰吗?

去感受海拔八千米稀薄的空气和绝美的景色。

你想知道50年代藏汉儿女的爱情故事吗?

去体会那些在平凡中携手走过的不平凡的岁月。