今天分享的这篇《李美真》书评,来自群中的热心读者阿唐。他将从三个基本问题——我是什么 / 我从何处来 / 我将去往何处——揭开李美真之谜。

答案触手可及——《李美真》读后感

撰文:阿唐

一切都是从那个电话号码开始的。《红色笔记本》里有马娜的新手机号。夜里十一点半,我躲进阳台,落拨了过去。竟然不是空号,接通了,广东佛山。对方是个男人。我问:是马娜吗?他说:我是K。我本想说“久仰大名”,但觉得假。我真的久仰孔亚雷大名,我一直以为他是拉美文学翻译家。孔亚雷,马孔多,加西亚·马尔克斯,奥雷良诺。我说:想聊聊《李美真》。他问:聊哪个李美真?

就这样,我讲起来。十一月中下旬,接近凌晨,沈阳零下十度。我冻得瑟瑟发抖,语无伦次。起初,还能听到对方说“什么”,“没听清”,后来,除了我的喋喋不休,耳边只剩风声了。讲完后,我长舒了一口气,却发现对方已经挂了电话,手机信号空格。进了屋,我逻辑清晰起来,打开电脑,把刚才说的整理出来。

关于结构与技法:怪圈与虚构写作

《李美真》结构极为精巧,宛若天工。但诚如孔亚雷所说,这并非有意为之,而且,这种结构也不新鲜。这种结构之所以产生,在于孔亚雷的自我指涉造成的无限循环,并由此形成不同的叙述层级。

书中多次提到埃舍尔的画。埃舍尔《画廊》中,画中一个层次可被看作表现幻想,另一个层次则被认为表现现实,从更多层次来看,任何一个层次之上都有另一个更为“实在”的层次。

孔亚雷写出我们手里这本《李美真》,讲述了“我”写的《李美真》,讲述了 K 写的《李美真》,讲述了李美真的自述传奇。第十八章《后记》以全书第一句话开篇,转回第一章。对叙述者而言,照片是催眠术的开始;对读者而言,开篇第一句话是催眠的开始。埃舍尔的画作之所以令人不可思议,就在于我们用三维世界的规则来解释二维世界的现象,其实,站在画前那一刻,我们已被催眠。

所以,《李美真》有三个版本:

第一个,这本有实体的,我们正阅读的;

第二个,“我”在鲁院写出的,其中包含 K 和李美真的故事;

第三个,K 写出的李美真传奇。

不同版本间的切换,即不同层级间的转换。《红色笔记本》就是层级间的交汇点,各层级的叙述者在此重叠。大概担心我们忽略这点,作者埋下了信号,比如,引用苏珊桑塔格之后的“(没搜到。)”,比如,《圣经》里触动李美真的那句话竟是( )。

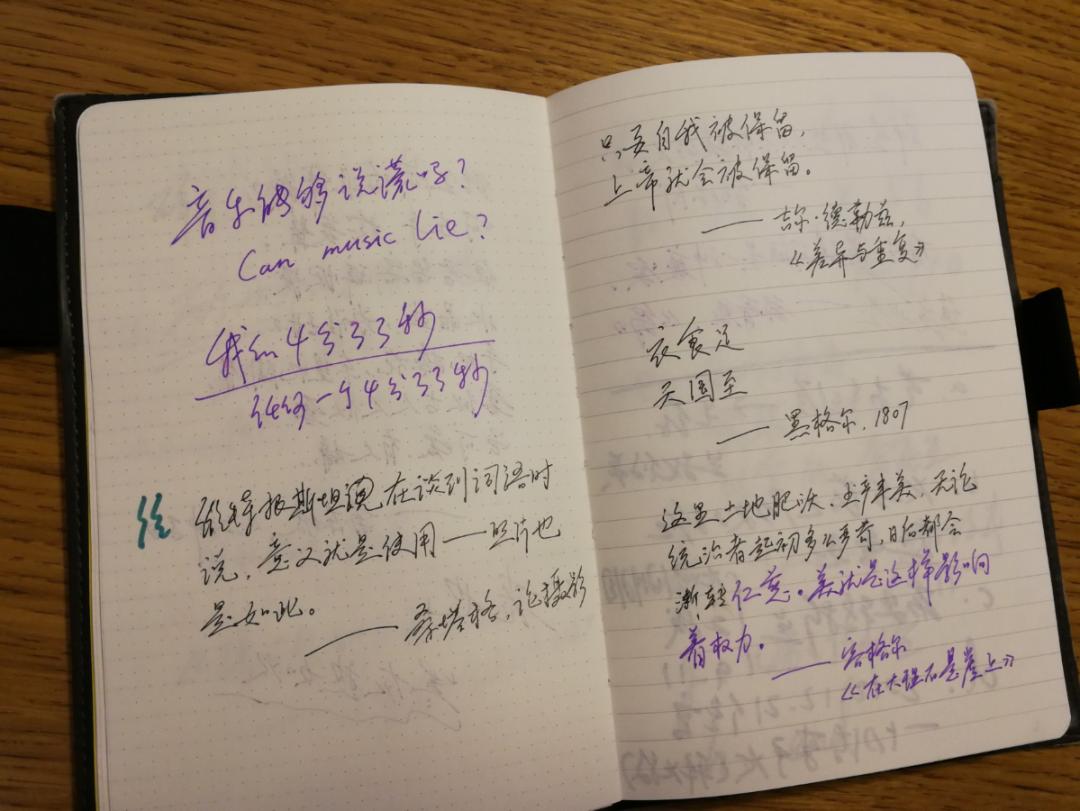

▲作家孔亚雷的红色笔记本

书中分论题众多,精彩纷呈,有深邃哲思,有歪理邪说,有的义正辞严,有的怪力乱神,读起来妙不可言,但这些分论题皆服务于总的主题,即自我。我们大体按照三个古老的哲学问题展开分析:

我是什么?(真幻之辩,我的构建)

我从何而来?(击垮假象,溯源寻根)

我将向何去?(罪与欠,存在与超越)

第一,我是什么——真幻之辩,我的构建

《极乐寺》蕴含了《李美真》的主要框架和人物设置:擅长变装和易容术的应召女郎,对应 cosplay 的孔子和被强暴的老妓女;市中心的高级公寓,对应位置隐蔽的秘密场所;特异功能、从容不迫的女警对应神婆;女同性恋记者,对应女摄影师马娜;深陷困境的中年小说家则是 K;控制应召女郎集团的黑手对应J;神秘宗教组织的信徒是老鲁滨逊。

作者过去的写作中,不在乎角色的姓名、长相,皆代之以符号,而《李美真》却从实处落笔,探至人情幽微之处。吊诡的是,K 的宇宙中,除了李玫和马娜,其余的角色仍是符号,如 F、H、J。孔亚雷由“我”来写 K,延续以往的写作,而 K 的写作却出现具体可感的人与物,孔亚雷将自己逐渐降级,并通过释放人物解救自己,也释放了抑郁胸口的《极乐寺》。

“我”自述写作困境后,对存在提出追问:

我不知道究竟是谁将我困在了这里,正如她也不知道困住她的是谁——是我。(P23)

同样的追问也出现在李美真的世界:

……在所有这些世界之上,我不仅微仰起头,望向已变为墨黑的夜空,是否还有一个控制着所有这一切的世界?(P39)

李美真接受金的摄影请求,并开始考虑拍照穿什么衣服,但紧接着就意识到没什么考虑的。在随后的外貌描写中,她先提遗憾,“没有遗传父亲的俊美”,随后提到装饰上要消灭性别特征。可以看出,接受拍照,是因为她渴望像平凡女人那样被观看。当金说摄影和真的一模一样,她反问“一模一样?”除了好奇与惊讶,她是担忧自己会永久被人当作神婆观看。

李美真的故事有四个关键事件,都与观看(围观)有关。

第一个,火灾、丧父,被观看的同时也在观看外界,至继父看到她的眼睛吓得惊叫,她彻底成为异端,被盲人(无法观看)的师父带走;

第二个,除江龙飞,此前,她每天对镜自观,接受了自己的形象,通过催眠术除掉恶霸后,她确立了自己的地位和白鹤镇的权力结构;

第三个,摄影,这时她虽被围观,但为全镇都认得她的轿子而自豪,随后,金牧师的凝视下,她渴望回归平凡,作为平凡的女人被观看;

第四个,镇李虎,表面是为维系权力结构,实质是为保护金,这时,神婆有了女性柔情。

几次观看都涉及催眠术。第一次是文化催眠术,第二次和第四次是民间信仰催眠术,第三次是西方科学的催眠术。我们在其中所见皆非李美真的“我”,而是文化构建起来的神话。为了击穿神话,K 出现了。

K 的宇宙在李美真之后出现。或许可以说,李美真孕育了K。很难不联想卡夫卡的 K,K 在《城堡》中找不到入口,在《审判》又找不到出口。在《李美真》中,K 之所以要寻找自我,就是为了寻找入口(根源)和出口(逃离)。此刻,K 和我们一样,被困在权力结构的催眠术中,接受规训与惩罚。

K 讲述了构建具体角色的过程。首先是李美真的名字。名字是通往真实的门径,让一切真实可感。先名字,而后有世界。作者写到:

一个小说家虚构的人物,却让一个历史事件显得更为真实。(P49)

接下来,他罗列了自己钟爱并受其影响的名单,包含文学、音乐、绘画……名单的罗列是修辞手法,这能让抽象的文化变得具体可感。作者疑惑:

那些焚烧圆明园的英国人和法国人,也曾是优雅的绅士,慈爱的父亲和热心的邻居……(P52)

乔治·莱柯夫在《我们赖以生存的隐喻》中,分析了生活世界的隐喻现象,他指出,我们的认知也是被构建的。这在孔亚雷笔下被描述为催眠术。这既关乎文学欣赏,也关乎政治生活。犹太人、中国人都是被侵略者构建的概念。我们看不到具体的人,而是被塑造的概念,屠戮面向的是概念层面的他者。我们接受的历史也是这样构建的。我们只能认识,却无法感知。李玫要建立量子历学,正是为了将历史(世界)从抽象概念中释放。

《我们赖以生存的隐喻》

[美] 乔治·莱考夫 / [美] 马克· 约翰逊 着

何文忠 译

启真馆丨浙江大学出版社 出版

李玫是图书馆的幽灵,可看作吸收庞杂知识后的“我”将其投射到 K 的宇宙去的。她与 K 的心灵感应也是“我”与 K 的量子纠缠,而“我”的最终目的是要与李美真相互感应。

换句话,“我”要击穿屏障,寻找自我。于是“我”套用罗兰·巴特的句式:

它(虚构)向我提出了那个带根本性的问题:此时此刻我为什么生活在此地?(P93)

由此,作者指向——

第二,我从何而来——击垮假象,溯源寻根

李美真第四次被观看(围观)是对战李虎。她要保护金,此时爱已萌生。

反讽的是,李美真以神婆身份降“龙”伏“虎”的时候,都涉及到性。江龙飞凌辱少女,李虎垂涎李美真,解决之道都是催眠术。催眠需要催眠者和被催眠者的对峙,被催眠者的自我要被遮蔽。而摄影中,人透过摄影机观看的是“内敛自己的爱和恐惧”,在照片中看到的是流动的灵魂。苏珊·桑塔格《论摄影》中说“透过他(摄影师)的眼睛现在变成过去”,“我”将后半句改写为“过去变成现在”。摄影艺术中,时间是流动。因而,罗兰·巴特说“人是所有照片的坐标。”

摄影之后,李美真更接近平凡人,她与金的对话爱意浓浓。

李美真暗室受孕前,K 的写作激情消退。这意味着,击穿屏障后,所获仍是虚无。因为,时间凝滞未能流动。只有接受过去并与之和解,才能找到未来的出口。于是,K 意识到书架上没有《圣经》。信仰的缺失导致无法找到自我。《红色笔记本》中,“我”提到:

我们所付出的——我们所失去的——跟灵魂有关。(P148)

正是这时候,嬷妈死去,“我”重返孤儿院。在这里,有两个收获:一是获得缺失已久的《圣经》,二是发现了自己的基督教背景。这趟时光旅行,让“我”追溯童年,获得信仰。

之后,“我”重新审视中国古典中的后现代性,并尝试创造新的语言,一种“既古典又西化的中文”。语言哲学家相信,语言决定人的思维,维特根斯坦提出“言语即行为”。新语言必定形成新思维,引发新的行动,这是一场革命,革自己的命。所以作者不会理解院长所谓面向外界的“革命”。

作者套用福柯的话:

一位小说家如果不能被他写的小说所改变,为什么他还要写呢?(P153)

在写作过程中,生命孕育其中,于是,李美真和金在暗室结合并孕育新生。由于光决定了我们理解世界的方式,所以融合只能发生在暗室。接下来,李美真发生一系列的变化。最直接是身体不再僵硬,活力充沛。同时,她开始用金的视角看世界,喝咖啡,阅读文学。

值得注意的是,她产生了写作的欲望。她想象自己重温往事(“想象自己”这个句式可类比“我”写 K),想象那种悲凉,“感受到的却是一股暖意,以及随之而生的迷惘,和决心。”之后,李美真走进金的过去,与之更深地交融。正是这时候,化身金的 K 和“我”走进李美真的宇宙,与之融合,影响了彼此的叙事和走向。

K 和李玫的对话是一场精神冒险,始于图书馆,终于疯人院,这是理性走向疯狂的过程。尤利西斯与《千面英雄》都指向冒险的原型,对 K 或“我”而言即寻找自我的根源。在李玫眼里,根本不存在自我,自我是构建的神话,是催眠。只有回到母亲的子宫,才能回归本真。

李玫同事可看作“我”的另一面相。他的儿子拥抱赤身裸体的李玫,和疯人院中 K 与李玫的拥抱形成互文,仿佛“我”就是那儿子,他是“我”父亲,而“我”一直渴望母亲。李玫指出了 K 的恋母情结。甚至,“我”对李美真的迷恋也可以归结为恋母情结。《增强梦境》中的老妓女正巧一只眼睛淤肿。

《李美真》多次提及恋母情结,却未曾提过弑父。实际上,寻根就是弑父行为。因为,寻根将击穿所在世界的屏障,升入更高的层级,获得新生。而新生命将取代父亲,如 K 超越自己的宇宙成为“我”,我超越文本成为孔亚雷,孔亚雷之上仍有一个大我存在。

李玫是虚无主义者。她揭穿一切却无所凭依,因而发疯。李玫认为量子纠缠需要想象力,于是将 K 指向了致幻剂(想象力)。李玫与李美真只差一个“真”字。李玫之所以没能找到出口,在于她的生命中缺少能够感知“真理”的生活,因而需要致幻剂。书中还有另一个使用致幻剂的人 F,“我”的出版商。他是第一个介绍“我”用致幻剂的人,但由于他缺少源自图书馆的智慧,最终坠楼身亡。李玫虽未找到出口,但通过 K 的逃离,得以升华——自燃。

李美真对“自我”的认识和李玫极为相近,不同在于,李美真有了爱与信仰,与她融合的金,因父亲的传承有了亏欠。“我”和 K 正是怀着亏欠去寻找自我的。

然而——

第三,我将向何去——欠与爱,存在与超越

K 心怀亏欠走入宗教组织的聚会。聚会以 cosplay 形式举办。“这里没有自我”,然而,正是没有自我之处,自我形成了空,而空处才有能量。

J 的论述指向一个结论:火和迷幻药是历史的基因组。关于迷药的重要性,他这样说:

……在这个整体的中心,就是把一切都连接起来的,这个世界的终极秘密:迷幻药。(P297)

J 所承认的上帝是掌管普遍规律的,用威廉·詹姆斯的话,J 处理的是批发业务,而不是零售生意,他不会关照个体。所以,最后,他打造了诺亚方舟并计划将之引爆。可笑的是,他给自己留了隧道,打算携款潜逃。

如果照这个朝向走去,K 的出路大概只能随着诺亚方舟爆炸,终结自己的生命。所幸,此时 K 已经与李美真和李玫实现了交融。因此,在与马娜融合中,他走向了更为开阔的世界。

李美真与李玫只差一个“真”字,李美真与马娜的脸经常重叠,这是“怪圈”的连接点。同李玫的交融,“我”放下了恋母情节,同马娜的交融,“我”有了亏欠。和马娜相处之后,“我”和 K 写出了《增强梦境》,将其扔进《李美真》的文件夹,同样被扔进去的还有 K 和李玫的对话,鲁滨逊和J的论述。书写让这些内容从潜意识提升到意识,任由“我”摆布。只有接受乱伦的欲望,才能告别母亲的怀抱,从而真正去爱,此时的爱已超越了性,是更高层次的宗教的爱。

从此开始,“我”和 K 具有了宗教的生活,与 J 不同,“我”所获得的宗教生活以对个人命运的关怀为轴心。威廉·詹姆斯说,人的生活不论多渺小,也比抽象的概念有用。生活的知识是一回事,而如何拥抱生活,并随着生命之流存在,则需要智慧。所以,李玫的同事将“我”引去智慧广场,知识太多了,必将导致理性崩溃、独裁崛起、邪教猖獗。

“我”的宗教生活由写作而来。讲述《李美真》创作过程时,孔亚雷说,他想让所有人都感到他创作的困难与纠结,因而,他不仅在书中多次写到创作困境,在自己生活中,也总是对人讲述李美真的故事。这样,孔亚雷变成 K,李美真越来越具象。角色的个性根植于情感,要在世界中寻找真我,只能深入情感幽微之处去感知和体悟。这是个人鲜活的情感世界,相较而言,理性构想下的概念世界,则因为没有坚实的基础而缺乏生命力。

至此,再回到量子纠缠就好解释了。仍以李玫同事所举的手套为例。当其中一只手套被烧掉(像火烧圆明园那样),对另一只不会有任何影响。然而,一只手套被烧掉了,我们对另一只手套的感知及描述都会改变。

只有在宗教情感中看到大我,才能体悟这点。这也是小说的作用。我们通过阅读小说获得真实经验,感悟更广袤的存在。结束阅读,反观自我时,我们才能让灵魂自主运动起来,获得存在并超越存在,通往更高的世界。

写完我才意识到,孔老师或 K 老师很可能听清了我的话,只是,我语无伦次,在电话另一端很可能把我当成酒蒙子,只是觉得我是热心读者,又花钱买了书,不好意思打断而已。总之,就写到这,我要睡觉去了。明早起床,妻子还会嘲笑我,坚持一年早起写作,一篇小说也没写出来,还闹得体检指标异常。我不打算辩解了,毕竟,我已经读过《李美真》了。