一、水与广州

在水的滋养下,在为了水的奔忙中,在对水的爱与怕的深深羁绊中,我长大了,完成了从小学到大学的学业,进一步读博深造,开始了人生新的阶段。

2005年,我离开家乡,来广州读博。2008年毕业后,选择留在广州。

巧的是,广州是一座名副其实的水城。广州的形成、发展与水息息相关。水是广州的重要特质,在城市品格的建构过程中发挥重要作用。

广州地处珠江三洲中北部,北靠白云山,南临南海,珠江水系贯通市域,大小河涌密布,水网纵横交错。自古以来,经济社会与文化发展,市民日常生活,与水息息相关。古代广州的城市格局常被描述为“青山半入城,六脉皆通海”,充满浓郁的水乡情味。

广州很多地名是“水”,江、漖、沥、滘、井、泉等比比皆是。例如番禺沙湾紫坭村西北的濠滘、村南的三善滘、猎德涌等,与井泉有关的如莲花井(东风中路)、清泉横巷(应元路)、流水井(西湖路)、甜水巷(惠福西路)、双井街(盘福路)、井泉巷(朝天路)、福泉街(六榕路)和井边巷(光孝路)等。

很多广州方言与水相关,并用“水”隐喻着重要的资源,如吹水(吹牛)、扑水(到处筹钱)、踱水(借钱)、干水(没有钱)、掠水(不择手段地骗取或强夺钱财)、威水(威风、神气)、通水(互相交流情报信息,常用于指串通作弊)等。

广州的形成发展,就是城市和水打交道的过程。这铸就了广州人一种特有的水情结,这种情愫渗透到居民的日常生活和思维方式,并对日常生活与生产实践产生重要影响。

广州的水囊括海、江、河流、湖泊、河涌、井、泉、涧,以及与水相关的其他物质性和精神性载体,如蕃坊、灯塔、吊桥、码头、神庙、水神、文物、水利设施、历史典故、民间轶事等。限于篇幅,我重点分析南海、珠江、湖泊、河涌四类典型水体与广州城市之间的关系。

二、南海:孕育国际化大都市的开放创新

广州与海的关系,要从自然与历史谈起。

广州及其所在的岭南地区地处大陆边缘,一直远离作为政治、经济和文化中心的北方与中原地区,地形和地貌上有连绵的南岭山脉相阻隔,与内陆沟通交流不便,生产相对落后,沦为所谓“南蛮之地”。结果是,中央政令、政策与福利往往无法惠泽广州地区。

加之岭南作为亚热带多山地区,山峦叠嶂,气候湿热,生产力欠发达的时代,地理环境复杂,耕种条件欠佳,生活条件恶劣,毒蛇、勐兽侵袭,瘟疫及洪水、台风等灾害频发,迫使岭南人“向海而生”,部分人驾船出海谋生,成为“下南洋”的一支。

其深远意义在于,历代广州人选择“不等、不要、不靠”,以自身力量,与洪水勐兽、惊涛骇浪等开展合作抗争,逐渐铸就了开放、务实、冒险与创新的城市品格。

广州作为国际化大都市,其地位的建立与形成,与海洋文化密不可分。据考证,早在宋元时期,广州城内外贸易非常兴盛,阿拉伯、欧美、波斯湾等商贾云集广州,开展各类商贸活动,不少外国人在广州长期定居。南宋初期沉船“南海一号”的考古成果,更进一步佐证了广州海港贸易的兴盛发达。干隆22年(1757年),清政府实施海禁政策,关闭泉州、明州等外贸港口,广州独享“一口通商”政策优势,成为中国参与对外贸易的唯一窗口。1750-1800年,受惠于“一口通商”政策,广州城市人口快速增长,由1750年的40万(排名世界第7位),发展到1800年的80万(排名世界第3位)。

广州港。作者拍摄,2017年9月24日

广州对外贸易快速发展,也体现于抵达广州的外国船只数量,据《东印度公司对华贸易编年史》记录,1776-1780年到达广州船有146艘,1826-1830年攀升至566艘。从国际联系的范围看,与广州开展直接贸易的国家,包括英国、美国、法国、荷兰、瑞典、丹麦、普鲁士、西班牙、意大利、俄国、葡萄牙等十多个国家,其中,以英美两国最重要。1776至1830年间,抵达广州的英国商船达2377艘(包括东印度公司及散商),占总数65%;19世纪后,美国对华贸易地位日益重要。仅1776-1830年间,抵达广州贸易的船只多达943艘,占总数26.0%。不夸张地说,广州是中国历史上受全球化影响时间最长、程度最深的城市。

过去,广州一直把珠江作为城市发展重要轴线,形成“云山珠水”的空间格局(“云”,即北面的白云山;“水”,即东西向横穿广州的珠江);近几年,广州大力建设南沙,打造南沙新区(南沙新城),建设其成为广东三大自由贸易区之一,正是为了将广州从滨江城市升格为滨海城市。后者无疑更加开放、大气和包容。

广州人民的日常生活和对外交往,一直有海洋文化的深刻烙印。广东是侨乡,广州、佛山、潮州、台山、开平等地,有很多华人华侨。他们中第一代远赴北美南洋,凭借吃苦耐劳,在国外定居,过上好日子。有的成功跻身当地中上社会阶层。子女、同乡前赴后继,纷纷加入“留洋”大潮,或打工赚钱,或求学发展。

很多人发达不忘家乡,积极支持家乡教育、医疗、城建等。比如我博士就读的中山大学,里面马丁堂、怀士堂、黑石屋、永芳堂、荣光堂等,很多建筑是海外华侨捐资修建。再如广州的老城区荔湾,这里医疗资源特别发达,原因之一是华人华侨牵线搭桥的香港及海外医疗资源进驻。

在广东台山,我了解到,当地的学校、医院和道路修建,很多资金都来源于祖籍台山的华侨。每逢清明,很多华侨携带家眷荣归故里,大小车辆纷纷上山,车水马龙,鳞次栉比。他们祭奠先人,感恩先人庇护。一些乡镇,几乎每家每户都有人出国。我在一个朋友家看到这样的场景:一边是祖先崇拜与磕头作揖,一边是给远在海外的家属打电话。

和学长一起去拜山。作者拍摄,2013年3月24日

广州、东莞、佛山和恩平等市,至今有固定客船班次开赴港澳地区,这里的人去港澳,像内地回趟娘家那么简单频繁。更不用说散布于广东各市的港式茶餐厅,都诉说着脚下的土地与海外的密切联系。

三、珠江:发达水系铸造华南中心城市,滋养了疍家人

广州所在的岭南地区,历史上一直是传统农业型社会。受惠于珠江干支流覆盖的广域性,本地生态农业发展迅勐,且农产品商品化率较高,农产品外销和贸易支撑着本地经济发展,珠江为载体的江域经济对本地发展极其重要。故而,珠江被广州人民称为“母亲河”。

珠江。作者拍摄,2020年6月9日

水运是广州人民日常生产与生活的重要交通方式,也担负着会通联系珠江三角洲地区广大人民的生产和生活的使命。有研究表明,在很多层面,哪怕与现代的铁路、航空等相比,水运依旧是最合理、经济和便利的交通方式。

广州地处环珠江口咽喉要位,岭南地区的北江、西江和东江汇集于此。这是地理意义上的水体交汇和交通要道,更是岭南和珠江三角洲各地区之间的联系通道。珠江三角洲地区居民把各地大量农副产品和手工业品源源不断送到广州。广州自然成为华南地区交通、贸易和社会交往的中心城市。同时,由于三江汇合的地域特性,广州也成为珠江三角洲各地各具特色的饮食、民俗与文化的交会集散地。广州成为各种物质、精神和制度文化多元交错、糅杂并存、会通互动的中心。这种区域资源与文化要素的高度集聚,是广州作为华南综合性城市与国家中心城市的重要凭借与标志。

广州有个与江水相关的特殊群体,即“水上居民”,俗称“疍民”。

疍民主要分布于珠江河湖沿岸,一般居无定所,主要以打鱼、运输、贩盐和放木筏为生,有人从事摆渡、经营生活用品和贩卖风味小吃。疍民哼唱的歌曲叫“咸水歌”,用歌声表达劳动、婚嫁、习俗等。

为祈求风调雨顺、家人安康平顺,很多疍民乞求水神保佑。广州和岭南地区的疍民普遍把玄武当水神祭拜,还有人尊称因治水牺牲的历史人物为水神,如汉代的马援,因疏通西江水域有功,化解滩涂之险,舟船免于覆溺,被疍民尊称为水神。以水为生的疍民族群及其对水神的崇拜,是广州水文化的重要内涵。

2020年底的一个周末,我带着两个孩子沿着珠江边闲逛,在广州番禺厦滘附近邂逅了两户“水上人家”。船主是来自湖北洪湖的两兄弟,2009年过来广州。他们的祖辈一直生活于洪湖湖畔,世世代代靠打渔为生,10多年前,洪湖当地政府实施生态修复工程,严厉禁止打渔,他们没有特别的手艺,找不到别的活路,就跟着别的老乡一起南下广州,延续老本行。

打渔基本上早出晚归,来回一趟4个小时,打鱼的地儿在珠江入海口,那边水相对干净,鱼相对新鲜,口感更好。打渔回来,他们搬去附近路口摆卖,价格比菜市场便宜不少,帮衬的基本是附近街坊邻里,也有餐馆老板直接开车子过来船边交钱拿货。

他们一年能挣十多万,比打工好一点,核心是时间自由,想打就打,不打时就聊聊微信、刷刷抖音,打发时间。平日吃住在船上,从岸上接自来水,在岸边租一间3平米小房子充电,满足船上照明及充电之需。他们告诉我,很庆幸可以在这里打渔,基本没有什么人管,碰到台风等恶劣天气,可以提前找个港湾躲避。

珠江边的疍民。作者拍摄,2020年12月19日

水滋养了这个特殊群体。但随着沿江生态保护越来越受重视,各地“水上居民”上岸成为大势所趋。他们未来将何去何从,尚不得而知。无论如何,疍民独特的生产与生活方式,疍家文化的承扬光大,是传统文化遗产保护的重要内容。

四、湖泊:造就生机勃勃的公共空间

广州是一座“依湖而建”的城市。古代广州有兰湖、菊湖、西湖等天然湖和人工湖,曾是广州城有名的风景区。但随着地貌变迁和城市改造,这些湖泊已消失。每每走在“仙湖街”、“兰湖巷”和“挞子大街”上,邂逅根深叶茂的大榕树、人声鼎沸的各式档口、愉快闲聊的耄耋老人,我们依然可以体会到,历史沧桑已融入广州老城区居民的社区生活。

早在1958年,为有效改善城市环境卫生、消灭蚊蝇孳生基地,结合解决山洪水淹问题,综合生产利用养鱼种果栽莲增加副食品生产,以及开辟更多市民游憩之地,广州市政府先后修建了流花湖、荔湾湖、麓湖和东山湖四大人工湖。

进入21世纪,广州兴建了新的四大人工湖,分别是北边的白云湖、南边的海珠湖、东边的萝岗湖和西边的千灯湖。目前,广州已建和在建的人工湖达到13个。其中,7个人工湖已开放或部分开放,包括金山湖、凤凰湖(黄埔)、海珠湖、白云湖、云岭湖、花都湖、挂绿湖;2个人工湖已开工,分别是九龙湖和智慧东湖。

海珠湖。作者拍摄,2019年7月28日

近现代以来,广州面貌焕发新颜的过程,就是城市湖泊改造建设的历史。广州绝大部分湖泊都对应一个同名的公园,即流花湖对应“流花湖公园”,海珠湖对应“海珠湖公园”,这些湖泊同时也是风景宜人、环境优美和颇受市民欢迎的公园。

这些人工湖的意义,不止于改进生态环境,更在于拓展和丰富城市公共生活的空间,湖泊成为与公园一体,兼具健身、休闲和社交等功能的社会空间,让发达的市井文化拥有了新的舞台。

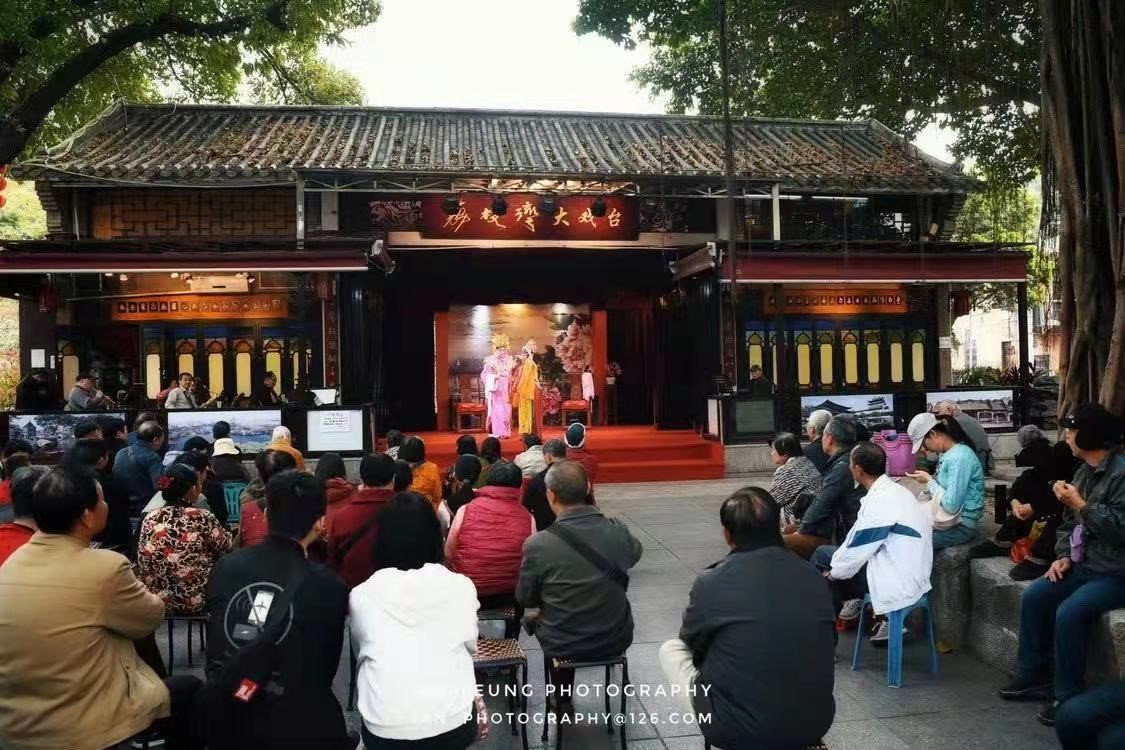

广州的荔湾湖公园,湖泊整治得焕然一新,公园的大型灯光秀、音乐喷泉让人流连忘返,虾饺、肠粉、马蹄糕、艇仔粥、煲仔饭、双皮奶等地道美食一应俱全,广州酒家、莲香楼、泮溪酒家、陶陶居、王老吉、宝生园、致美斋等本地品牌进驻,是广州居民日常休闲重要去处。节假日外地游客也慕名而来。为了传承与弘扬广州的粤剧文化,当地政府还在此搭建了荔枝湾大戏台。每逢周末,这里人声鼎沸,广州老街坊从全市四面八方赶来,看粤戏,听粤剧,聊天谈心,热闹非凡。

荔枝湾大戏台。作者下载于百度图片库,2021年6月11日

五、河涌:水网密布化育水乡民俗

广州具有悠久而丰富的河涌资源。境内水网纵横交错,有东濠、西濠、南濠、玉带濠、清水濠、新河浦、猎德涌、杨箕涌、海珠涌等100余条河涌。

以河涌为据地,广州有众多水乡古村,主要分布在从化、增城、花都、黄埔等郊区,保留较完整的有黄埔村、小洲村、南湾村、大岭村、茶塘村、瓜岭村、朗头村、溪头村、莲塘村等。

广州黄埔古村。作者拍摄,2020年4月1日

这些河涌和水乡,承载着岭南地区丰富多元的民俗与节庆。据记载,每逢农历四月初八,“江上陈龙舟,曰’出水龙’”;五月初一至初五,一年一度的龙舟大赛,成为广州市民重大节日,“士女乘舫,观景度海珠”;不少疍民借机驾艇向围观群众兜售各式商品,市民“买花果于疍家女艇中”;七月初七是乞巧节,市民“以素磬、茉莉结高尾艇,翠羽为蓬”,很多人习惯去“沉香之浦”的海珠岛玩乐;七月十五,即“鬼节”,市民先拜祭祖先神灵,后赴珠江边放灯祈福安康;七月二十五,大批市民争先“往浦涧采浦”,去白云山浦涧采集泉水、戏水。

划龙舟。作者拍摄,2016年6月9日

以河涌为中心的“小河、小舟、石桥、榕树”,构成典型的岭南水乡风貌。河涌是人们生活用水和农业灌溉水源,也是重要的生存空间,很多人靠打渔或船运谋生。河涌也是邻里交流和居民生活休闲最重要的公共空间,市民往往主动维护健康与和谐的人河关系。换言之,河涌催生人的情感,河涌演化影响人地关系变化。

对早期尚未开展大规模开发和利用的河涌的美好记忆,和对当下快速城市化和工业化背景下的河涌的无奈,是很多广州人的共同体验。对此,我2019年9月对部分广州市民进行采访。很多受访者表达了对当年岭南水乡生活的深深怀念。

“小时候,我们经常在这里戏水、游泳,最喜欢在涌边的大榕树下听老人们讲故事,也喜欢端午节看大人们划龙舟,可热闹了。”(受访者杨箕涌居附近民梁先生,2019年9月18日)

“小时候最喜欢夏天啦,可以下去涌里抓鱼、摸虾、捞田螺,太热了就往河里一跳,很凉快。”(受访者五眼桥涌附近居民叶先生,2019年9月22日)

“通自来水前,我们都来这里挑水吃、在这里洗衣服、洗米洗菜什么的。”(受访者五眼桥涌附近居民林女士,2019年9月22日)

想象一下,一年一度的端午节前夕,一群小孩在河涌里游泳戏水,一群妇女一边洗衣淘米一边聊天,十几个壮汉在河涌里卖力练习划龙舟,准备即将到来的龙舟比赛,三两长者指点年轻人划龙舟的技术动作要领,仔细检查船体损害等。到了划龙舟那天,万人空巷,所有人涌向河涌,兴高采烈,人流如织。

观看比赛后,全村人一起开心吃龙舟饭、畅快交流。而后,和隔壁村庄的矛盾就此化解,本村邻里失和、家庭不睦等日常生活纠纷也迎刃而解,很多乡规民约籍此制定和修正。

某种意义上,在河涌举行龙舟比赛,不只是传承弘扬传统民俗文化,其社会与文化功能在于夯实村落之间的联系基础、有效化解社区的矛盾纠纷、凝聚村落的集体认同。

龙舟饭。作者拍摄,2019年6月2日

水本身具备的流动、包容、稀释和汇聚、杂糅、多元、碰撞、灵动等特质,极大建构和影响了广州的城市文化。水的流动性和交汇,直接指涉城市“共建、共治、共享”的发展理念。水是最重要的交通载体,更是区域之间最重要的社会与文化联系渠道。水让广州充满活力与魅力,广州和岭南文化的孕育发生、发展与繁衍,都依伴于水,得益于水。

我深深感恩水,水赐予我生命,滋养我长大。水有生命,更有灵性,我们热爱她,她就回馈我们各种温柔,风调雨顺,我们虐待她,她就勃然大怒,凶神恶煞。水是人类成长和发展过程中的重要导师:为人处世,我们需要有像海一样的博大胸襟,秉持开放包容的心态;任何拥江城市的发展,都离不开贯穿其中的“母亲河”,母亲从不吝啬她的乳汁与温柔庇护她的孩子;湖泊即公园,为市民增添多样的公共空间,丰盈人们的精神世界;河涌就是城市的毛细血管,让社区更具活力,让人民的幸福感真实、亲切和可感。