作为农业大省,农村文化建设在吉林省占据重要地位。近年来,随着吉林省农村经济的发展,农民生活水平日益提高,吉林省农村文化建设取得了一定成果,同时,各地也涌现出了一批优秀的文化带头人。在省及各地文化单位的大力推动,以及文化带头人的促进与发光发热中,吉林省农村群众的精神文化生活愈发丰富多彩,为建设和谐农村,促进乡村振兴起到了凝心聚力的积极作用。

非遗柳编帮致富,走出创收新道路

乡村振兴,经济是关键。吉林省非物质文化遗产传承发展在全国占有一席之地,而在助推农村发展上,也作出了独特的贡献。

在敦化,勤劳的柳编艺人取材黑土地上的自然资源,用妙手“生金”,沐浴致富春风,让文化为乡村振兴赋能探索出了一条新的道路。敦化柳编技艺已有千年历史,世代以家传和师传的方式口传心授。30年前,安宝民、张晓红夫妇打开了敦化柳编通往国外的销路;如今,夫妇二人通过培训、回收、销售、返利“一条龙”服务,带领贫困的乡亲们靠手艺吃饭,柳编工艺已形成了以秋梨沟镇为中心,向周围十几个乡镇辐射的产业新路。

作为省级非物质文化遗产的柳编为当地农民带来了滚滚财源。十年前,安宝民、张晓红夫妇成立了利华柳编培训学校,每年至少培训三期,帮助当地贫困妇女有了再就业的一技之长。张晓红从不通过微信朋友圈宣传自己的扶贫事业,夫妇二人的“朋友圈”靠的是口口相传。培训出来的学员有意愿继续做柳编的,他们就回收成品,尝到了创收甜头的乡亲们一传十、十传百,越来越多的农民涌进了精准扶贫草柳编培训班。

“这培训真好,学会了技能,不仅能获得收益,每天还有生活补助。以后我还会参加这样的培训,努力挣钱,争取早日过上好生活。”青沟子乡道口村贫困户韩伯斗通过培训班的学习,找到了改变生活的转折点。夫妇俩还在道口村成立了扶贫车间,把培训送到家门口,让村民足不出户就能学到柳编技艺、加工出工艺品,村民王本玲、张守华、吕秀霞、王丽梅等人靠着这项技艺在家里就可以月入2000多元。

到现在,安宝民、张晓红夫妇和他们的培训团队已多次在敦化市江源镇二合店村、大石头镇东昌村等村屯开展柳编免费培训活动,培训后对学员进行跟踪辅导,及时解决他们在制作过程中遇到的实际问题,并优先甚至高价收购贫困户及学员产品,使他们通过掌握柳编技能增加收入,脱贫致富,帮助贫困户搬离“穷根”。

自办文化树新风,形式多样势头强

民间文化具有自发性、自娱性、通俗性等生动特性。在吉林省,农民自办文化已然成为农村群众开展文化活动的主要方式之一,全省各地都开展起了形式多样、各具特色的自办文化,农民自办文化也成为了全省农村公共文化服务体系建设中的一大亮点。

文化大院是农村文化活动的重要阵地,农民在这里自编自演、自导自排,演身边事、唱家乡人,读书看报、科普培训,有着极高的利用率。长春市绿园区西新镇开元村的“西新农民文化苑”就是这样一个深受当地农民喜爱的文化活动场所。2011年,当地老党员夏维忠创办的这间文化大院投入使用,几乎每天都有村民来到这里,有的来排练演出,有的来读书学习,有的来运动健身……集合了十几项文体活动功能于一身的文化大院成了当地人生活中不可缺少的“欢乐谷”。不仅如此,西新农民文化苑的成立也带动起了周边村镇的文化活力,每年开元村在这里举办大型活动时,附近村镇的农民也会赶来参与其中。夏维忠为这间文化大院花费了不少心血,但他用一句话总结了自己的付出,“老百姓乐了,我就乐了。”

像西新农民文化苑这样的文化大院在全省还有几千个。近年来,通过政府支持、农民自办、社会参与、多部门共建,文化大院建设内容由单一型向多元型方向发展,制度更加完善,管理更加规范,活动也更加丰富了,不仅数量上得到了保证,质量上也持续提升,一室多用、一院多能的文化大院让广大农民得到了满满的文化收获。

如果说文化大院为农民提供了宽敞的活动场地,那么农民自办艺术团则聚集起了热爱文化的一群人。创建于2016年的白城市洮北区青山镇“稻花香”农民业余小剧团在青山镇文化站工作人员王学思的带领下越办越热闹,由她创作的节目《农家书屋我致富的摇篮》代表吉林省获得了全国比赛的奖项;已经成立了13年的敦化市雁鸣湖镇艺术团虽然是一支村镇艺术团队,但他们的演出足迹已经从镇里走向市里,从市里走向省里,甚至还登上了中央电视台的演出舞台……土生土长的农民自办艺术团发展于农村群众自娱自乐的意愿,直接反映了当地群众喜爱的文化内容,能够更好地带动和引发农民参与文化活动的热情和乐趣,也有助于各级文化馆、站因需供给,为农民提供其真正需要的文化培训与支持。

文化带头人对农村文化的发展有着重要作用,由他们带头创办的农村文化志愿者服务助推着农村文化的建设。抚松县北岗镇西泉村妇联主席陈金凤是一位勤恳的带头人,由她带领的北岗镇农村文化志愿服务团队已经达到了近百人的规模,除了创排节目,节假日期间,志愿服务团队还会到各地参加文艺演出,这支队伍也成为了抚松县群众文化活动中一道独特的风景线。陈金凤在自身的投入与贡献中吸引了许多像她一样想要参与到农村文化建设中的人不断加入到志愿服务中来,正是有这样热爱文化、热爱黑土地的农村群众的积极付出,才让农村文化志愿服务遍地开花,助推农民自办文化健康发展。

特色鲜明创品牌,搭建农村大舞台

在吉林省,许多由农民自愿自发组织创办的文化活动在群众的认可和喜爱中已连续举办多年,成为了当地受到重视的文化活动品牌。这既反映了广大农村群众对文化的需求,也体现了其对兴办文化活动的参与热情。

德惠市达家沟镇合义村农民艺术节自1994年创办以来,已连续举办了20多届。每年农闲时节,全村百姓都格外兴奋,从七月份就开始为一个月后即将到来的艺术节作准备。据合义村党支部书记闫树军介绍,每年一到艺术节,全村老少都会聚集在一起,连在外务工的村民都会回到村里参加活动。“我们村的艺术节几乎比过年还热闹,举办时间最少持续一周,最多能达到半个月。”对合义村村民来说,能否继续办好村里的艺术节,是他们评价村干部是否优秀的重要依据。闫树军坦言,刚当上村支部书记时压力不小,“当时很怕把我们村的这块文化招牌办砸了,不过一转眼到现在,也持续办下来十几届了。”

现在合义村的农民艺术节从二人转表演、大秧歌展演到篮球比赛等各类活动应有尽有,艺术节举办期间,不仅本村村民热情高涨,连附近村镇的村民也主动报名参与。“近几年我们还在艺术节中开展了篮球交流赛、秧歌交流展演等等扩大化活动,让周边想要参与进来的农民都能来参加活动。”闫树军说。

除了合义村的农民艺术节,全省各地还有很多连办多年的文化活动,持续为各地农民搭建了展示自己的平台。磐石市松山镇的“畅响松山”大舞台已连续举办九届,每年组织演出一批农民自编自演的优秀节目,让当地群众有了尽情展示才艺的空间和舞台。

四平市伊通满族自治县二道镇石场村自办的农民“村晚”已连续举办五届,节目由当地村民自己排演,在火红的篝火和浓郁的年味儿里,村民们用一个个文艺节目展示了新时代农村的新风貌……农村文化活动品牌的形成以百姓的文化需求为动力,展示了吉林省多年来农村文化蓬勃发展的成果,也侧面展示了公共文化建设在吉林省乡村振兴中发挥的积极促进作用。

探索吉林新方法,多措并举激活力

文化为乡村振兴赋能,必须要瞄准时机、找准方法,根据当地特色探索出合适的道路。目前,吉林省各地在农村文化建设上逐渐摸索出了独具特色的方式方法,让农村群众有了更强的获得感与幸福感。

今年60岁出头的任宝金是长春市双阳区太平镇长山村人,在乡亲们眼里,他是一位精通乐器的“演奏家”。任家祖孙三代带动村民在村里创办起文化大院,成立了50余人的演出队伍。在双阳区“三文之家”(“文化之家”“文艺之家”“文明之家”)评比中,任宝金一家获得了“文艺人家”称号。这次评比是双阳区真正把农村文化活动开展起来的一个重要举措,从家庭、屯、村、乡镇,逐层开展不同的活动,从“小家”到“大家”提升凝聚力,让百姓培养孩子读大学更有劲头了,让喜欢吹唢呐、拉胡琴的民间文化骨干活跃起来了,让敬老、做好事的传统风尚争相传承起来了。正如长春市双阳区文广旅局局长苑立刚所说,“农村道德建设靠的就是文化的感染力、感召力和吸引力。多建几个书屋,多组织一些活动,村民也便有了研究发家致富的环境和劲头了。”

家庭、村屯的文化“软件”抓起来了,“硬件”也要讲点“文艺范儿”。双阳区打造了4类屯落:小桥流水型、采菊东篱型、稻香蛙鸣型、质朴农家型。淳朴又不失文化个性,诗意盎然,一屯一品,为开展乡村旅游也作了很好的积淀。

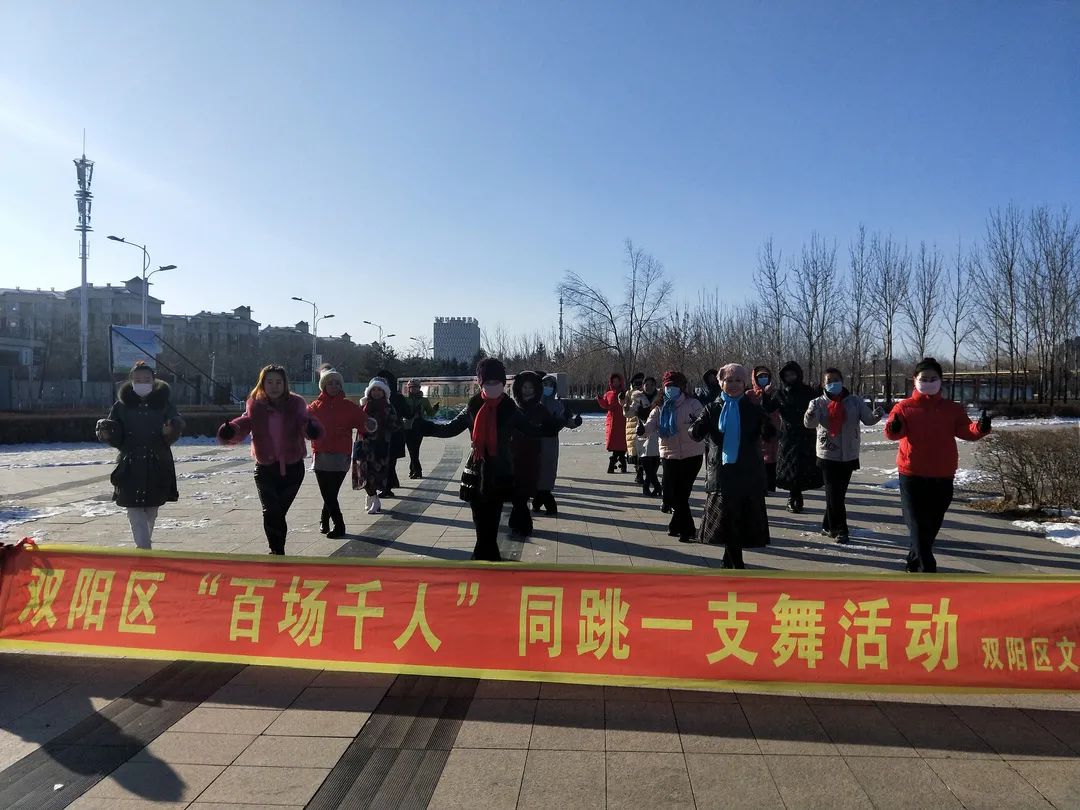

文化生活愈发活跃起来的百姓,也渴望着能够大展身手,展示自我。社区艺术节、街区的文化团体和协会,各具鲜明特色的双阳文化活动成了百姓们的最爱。双阳区花棒秧歌作为省级非物质文化遗产,迄今已有230多年历史。如今,花棒秧歌已成为双阳区百姓文体生活中不可或缺的项目。鹿乡镇育民村村民李丹夫妇义务传承花棒秧歌多年,从一传二、二传四,到壮大全村的花棒秧歌队,再到使花棒秧歌在全区城乡遍地开花,李丹全家人把小小花棒当成自己的大事业。从最初的兴起到现在的流行,花棒秧歌已占领了双阳区农村的精神阵地,麻将桌前的人撤下来了,闲扯家长里短的人走出来了,花棒秧歌不仅舞出了农村文化新风尚,也让双阳区赢得了“中国民间文化艺术之乡”“吉林省民间文化艺术之乡(双阳花棒秧歌)”等美名。

让乡村文化“活”起来,榆树市五棵树镇的综合文化站也是最活跃的“细胞”。2020年,在中宣部、文化和旅游部、广电总局开展的第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体评选中,榆树市五棵树镇综合文化站荣获先进集体称号。

“我们想把文化站打造成居民的另一个家,大家在这里读书、写字、绘画、下棋,让每个人都能享受到文化的滋养。”榆树市五棵树镇综合文化站站长郑立国说。近年来,榆树市五棵树文化站坚持立足农村、服务基层,深入开展文化惠民服务,有力推动了农村公共文化服务水平全面提升。榆树市文广旅局投入资金11万多元配备免费开放设备,使五棵树文化站成为榆树市第一个进行免费开放的文化站。目前,榆树市五棵树镇已建立各类协会14个、各类团队10个、秧歌队82支,是榆树市打造社团最多的乡镇,拥有协会会员1000多人。郑立国说,“我们不仅要为基层群众营造良好的文化环境,不断丰富群众文化生活,还要把文化服务送到群众的家门口,为弱势人群送去了温暖和关爱,为增强群众的满足感和幸福感不断努力。”