再过几天,到今年的5月16日,就是汪曾祺先生逝世24年周年。

他这一生,虽然很早展露才华,但生活几经波折,60岁之后才“突然”在文学界“大显身手”,而作品直到如今还在畅销着。

人们也愿意把他称之为“生活家”。他笔下写的就是自己熟悉的简简单单的生活——儿时故乡的高邮,求学生活过的昆明,磨难中仍存在的苦趣。吃吃喝喝,人情忆旧,才是生活最值得品味的东西。

“人世间有许多事,想一想,觉得很有意思。有时一个人坐着,想一想,觉得很有意思,会扑哧笑出声来。把这样的事记下来或说出来,便挺幽默。富于幽默感的人大都存有善意,常在微笑中。”

“生活,是很好玩的”,是他的一句名言。很多人至今仍旧喜欢他,就是因为他把生活的好玩之处写出来了,那种在最日常普通之事中获得乐趣的能力,恰恰是习惯忙碌、焦虑的现代人最匮乏的。

他的一生里经历的并非全是美好,遭遇过很多坎坷,也有颠沛流离的时候。但即便是最艰难的时期,他也让自己保持对生活的热忱。

他说:“我们有过各种创伤,但我们今天应该快活。”

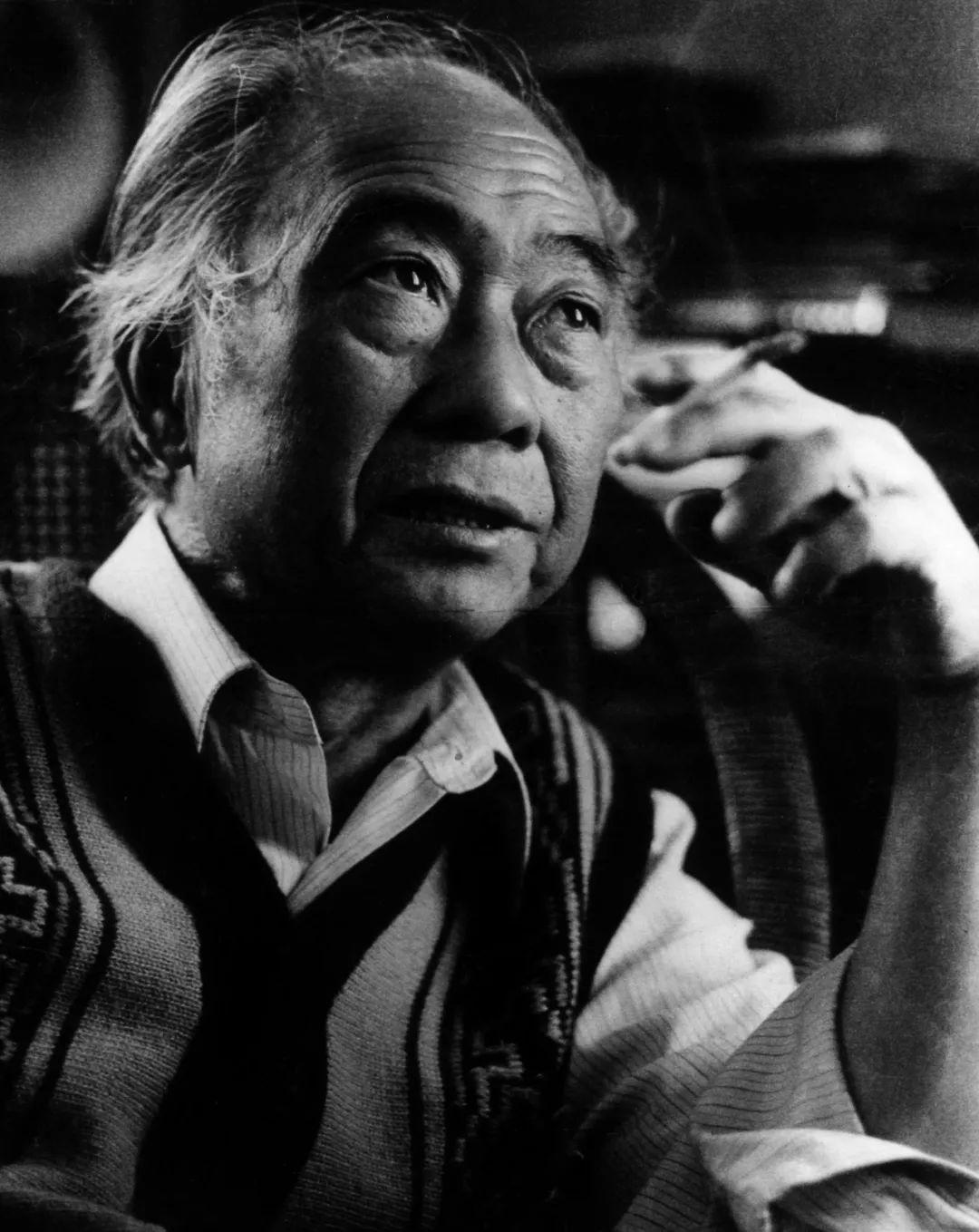

汪曾祺(1920年3月5日—1997年5月16日)

四方食事

不过一碗人间烟火

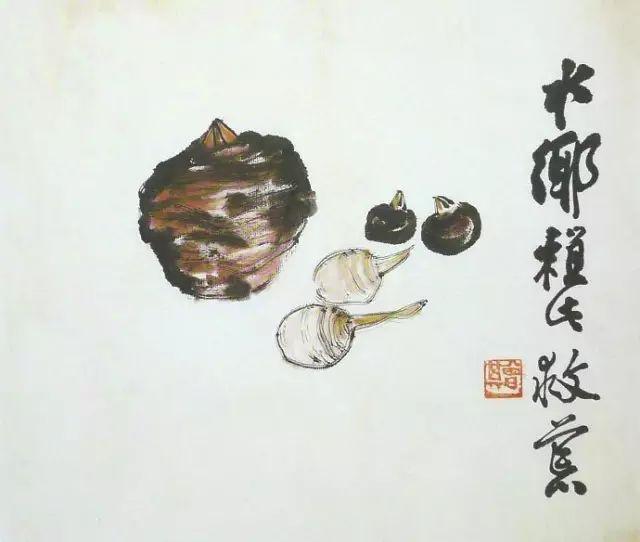

作为文人中的美食行家,汪曾祺对美食的偏爱可谓是“肆无忌惮”的。

他曾在《肉食者不鄙》中直接道出,“不热爱美食的人生是有缺憾的。只有懂吃、会吃的人,才能感受到活着的美好。”

出身江苏高邮的汪老,对家乡食物的喜爱尤为深切。冲炒米、泡焦屑,在蒲团上睡一夜就是浪漫主义的一夜。吃惯了蛋白柔嫩,蛋黄质细而多油的高邮咸鸭蛋,也瞧不上他乡的了。

从咸菜茨菇汤到螺丝、虎头鲨,虽都是些家常菜,却“一箸入口,三春不忘”,满是家乡情怀。

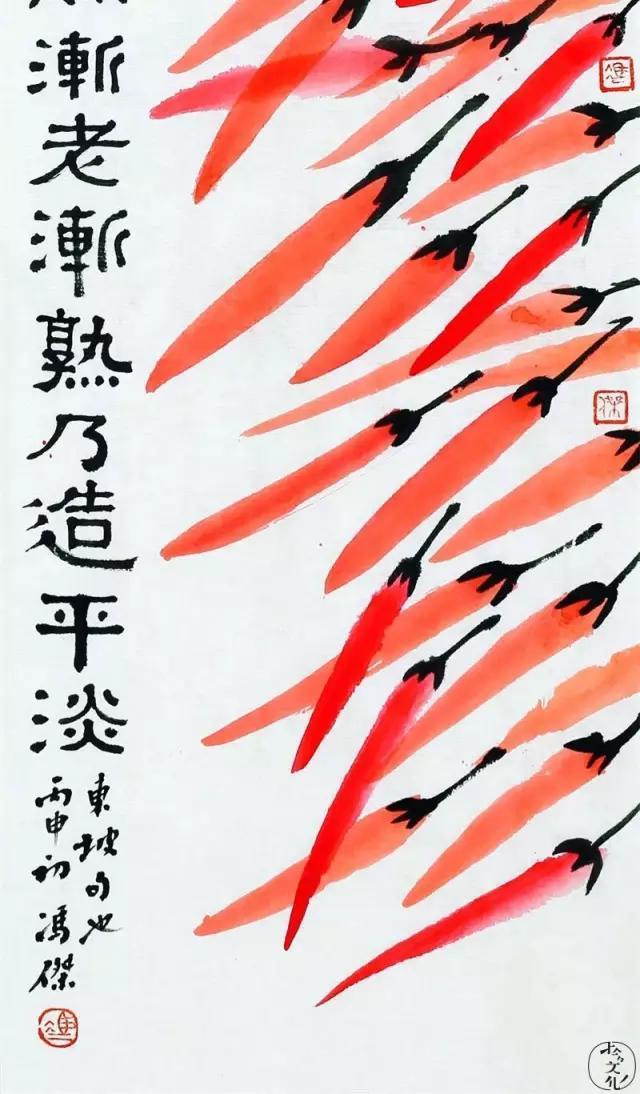

1939年,汪曾祺到昆明西南联大读书,一待就是7年,这让一个吃惯了甜口的江浙人,爱上了辣椒带来的味觉刺激。

“我们吃辣是在昆明练出来的,曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧,蘸盐水下酒。平生所吃辣椒之多矣,什么朝天椒、野山椒,都不在话下。”

就算身处空袭警报频响的日子,汪曾祺也没有放弃过对食物的品鉴。如今我们看来再平常不过的食物,也成了那时生活中的小慰藉。

“昆明做小买卖的,有了警报,就把担子挑到郊外来了。五味俱全,什么都有。最常见的是‘丁丁糖’。‘丁丁糖’即麦芽糖,也就是北京人祭灶用的关东糖,不过做成一个直径一尺多,厚可一寸许的大糖饼,放在四方的木盘上,有人掏钱要买,糖贩即用一个刨刃形的铁片楔入糖边,然后用一个小小铁锤,一击铁片,丁的一声,一块糖就震裂下来了,——所以叫做‘丁丁糖’。”

“在昆明见了长得最好的茶花,吃了最好吃的牛肉,好吃的米线可救失恋的痛苦。”

汪曾祺走遍大江南北,对美食先品为快,吃完后还喜好品鉴对比,将其名称、做工、口味字里行间描述得精细。

美食家的嘴,自然是挑剔的。北京是汪曾祺后半生定居的地方,也是他一生停留时间最长的城市。所以对北京的食物,汪老也有更“复杂”的情感。

“北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!”

“茶汤有什么好吃?有点糜子香,如此而已。有的在茶汤加了核桃仁、青梅、葡萄干、青红丝……称为“八宝茶汤”,也只有如此而已。北京人、天津人爱喝茶汤,我对他们的感情不能理解,只能说这是一种文化积淀。”

“北京烤肉是在‘炙子’上烤的。‘炙子’是一根一根铁条钉成的圆板,下面烧着大块儿的噼柴,松木或果木。羊肉切成薄片(也有烤牛肉的,少),由堂倌在大碗里拌好佐料——酱油、香油、料酒、大量的香菜,加一点水,交给顾客,由顾客用长筷子平摊在炙子上烤。炙子的铁条之间有小缝,下面的柴烟火气可以从缝隙中透上来,不但整个炙子受火均匀,而且使烤着的肉带柴木清香;上面的汤卤肉屑又可填入缝中,增加了烤炙的焦香......自己烤,嫩一点,焦一点,可以随意。而且烤本身就是个乐趣。”

汪曾祺不仅会吃,在做吃上也颇有自己的讲究——想象力,爱琢磨,如苏东坡所说“忽出新意”;要多实践,学做一样菜总得失败几次,方能得其要领;而作为汪老的“闲书”,食谱也是需要翻翻的。

身为高邮副县长的文化学者朱延庆每次去北京,必去汪先生家登门拜访。老乡到来,汪曾祺都会做上几道家乡的饭菜,这也是后来“汪氏家宴”的由来。

“粗菜细做”,是制家常菜的不二法门,其中以一道塞肉回锅油条最为出名:

“这是我的发明,可以申请专利。油条切成寸半长的小段,用手指将内层掏出空隙,塞入肉茸、葱花、榨菜末,下油锅重炸。油条有矾,较之春卷尤有风味。回锅油条极酥脆,嚼之真可声动十里人。”

汪曾祺的好手艺能“名声在外”,一方面是因为确有真材实料,而另一方面也离不开他对菜肴选择的用心。

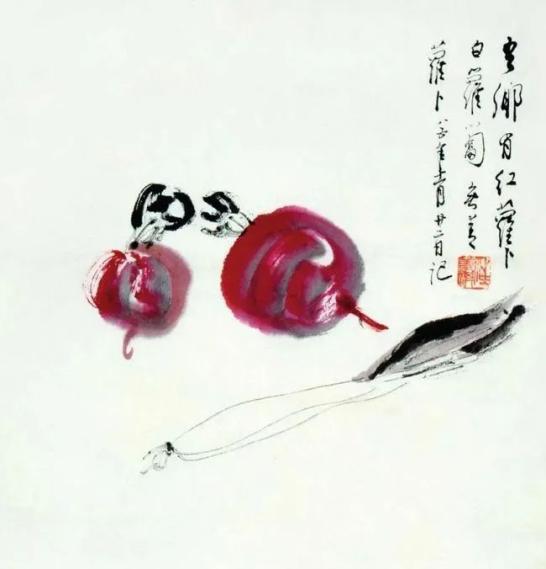

有一次台湾陈怡真到北京来,指名要他做菜,因为知道台湾没有小红水萝卜(只有白萝卜),他便在菜单中加了一道用干贝烧的烧小萝卜。做菜看对象,要做客人没有吃过的,才会觉得新鲜。

一定要爱着点什么

恰似草木对光阴的钟情

“生活本身已经够单调的了,你总得花很多时间吃饭睡觉。但想想看,如果在两顿饭之间再不发生点意料之外的事情,生活不仅是单调了,简直是了无生趣!”

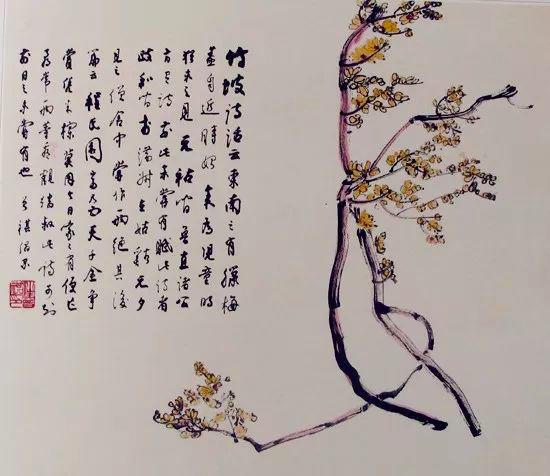

汪曾祺把这桩“意料之外的事情”留给了花草树木。从家乡高邮的花园开始,他就对草木有种特别的亲切感——“我的脸上若有从童年带来的红色,它的来源是那座花园”。

提到汪曾祺笔下的草木,没有人会忘记“栀子花”的“痛痛快快”:

“栀子花粗粗大大,又香得掸都掸不开,于是为文雅人不取,以为品格不高。栀子花说:‘去***的,我就是要这样香,香得痛痛快快,你们***的管得着吗!”

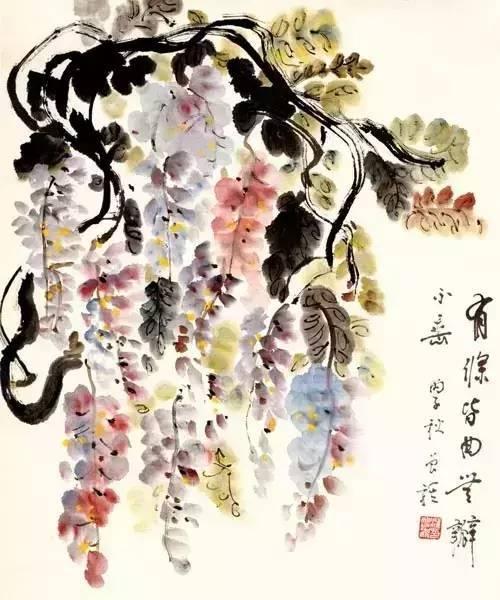

他是个会说故事的人,人间草木皆有性情,自有脾性。每一种花,他都爱,每一种花,他都乐于与其发生故事。

“都说梨花像雪,其实苹果花才像雪。雪是厚重的,不是透明的。梨花像什么呢?——梨花的瓣子是月亮做的。”

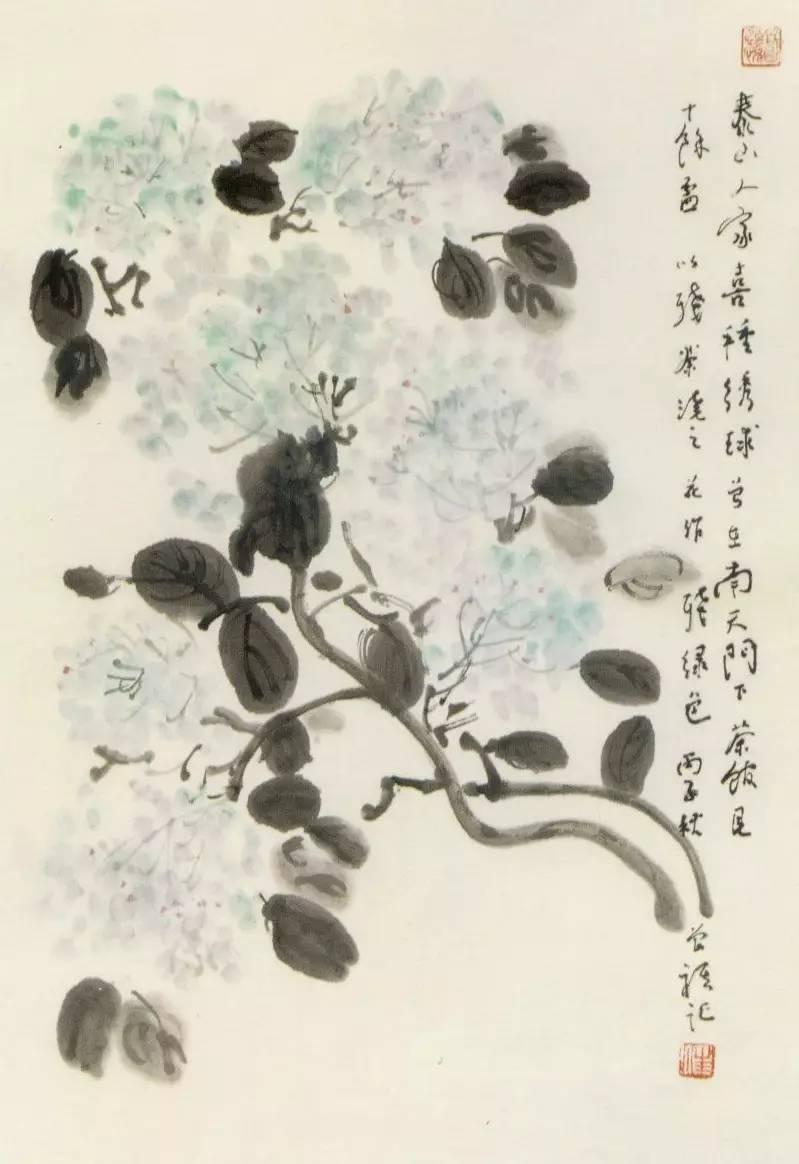

“我始终没有分清绣球花的小花到底是几瓣,只觉得是分不清瓣的一个大花球。我偶尔画绣球,也是以意为之地画了很多簇在一起的花瓣,哪一瓣属于哪一朵小花,不管它!”

除了草木,还有鱼虫。家人们说起汪曾祺,都打打闹闹地叫他“老头儿”,“老头儿”有颗童心,尤其放在对鱼虫的“研究”打趣上了。

“蚂蚱飞起来会格格作响,不知道它是怎么弄出这种声音的。蚂蚱有鞘翅,鞘翅里有膜翅。膜翅是淡淡的桃红色的,很好看。

我们那里还有一种“土蚂蚱”,身体粗短,方头,色黑如泥土,翅上有黑斑。这种蚂蚱,捉住它,它就吐出一泡褐色的口水,很讨厌。”

“凡是复眼的昆虫,视觉都很灵敏。麻苍蝇也是复眼,你走近蜻蜓和麻苍蝇,还有一段距离,它就发现了,噌——飞了。

我曾经想过:如果人长了一对复眼?

还是不要!那成什么样子!”

专研到深处,还是回到一个“吃”字——“叫蛐子是可以吃的。……扔在枯树枝火中,一会儿就熟了。味极似虾。”

这便是花花草草、鱼虫鼠鸟带给他的生机,“我不喜欢这种里面压着昆虫的人造琥珀”,“美,多少要包含一点偶然”。

“世界先爱了我,我不能不爱它。”人生如草木,得意时万物葱茏,失意时华枝凋零。汪曾祺的一生并非只有岁月静好,但他仍爱着世界。

☁️

我们有过各种创伤

但我们今天应该快活

汪曾祺曾经历过很颠沛的日子,最艰难的时期,长女汪明甚至严肃地要求他“不准自杀”,就是在这样的日子里,他仍有自己对生活的热忱。

经历过颠沛坎坷,才更喜欢平平淡淡。就算后来日子好了,汪曾祺仍然保持着原来那份性情。买菜做饭,观赏花草,这些日常小事被他品出“诗意”,这便是“生活气”最纯粹的样子。

“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市场。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”

汪曾祺喜欢观察人。无论是北京人里起得最早的一拨遛鸟人,还是自家楼里有滋有味的大妈们,或是玉渊潭邂逅捡枸杞的老两口。他喜欢有人的生活,“我希望使人的感情得到滋润,让人觉得生活是美好的,人,是美的,有诗意。”

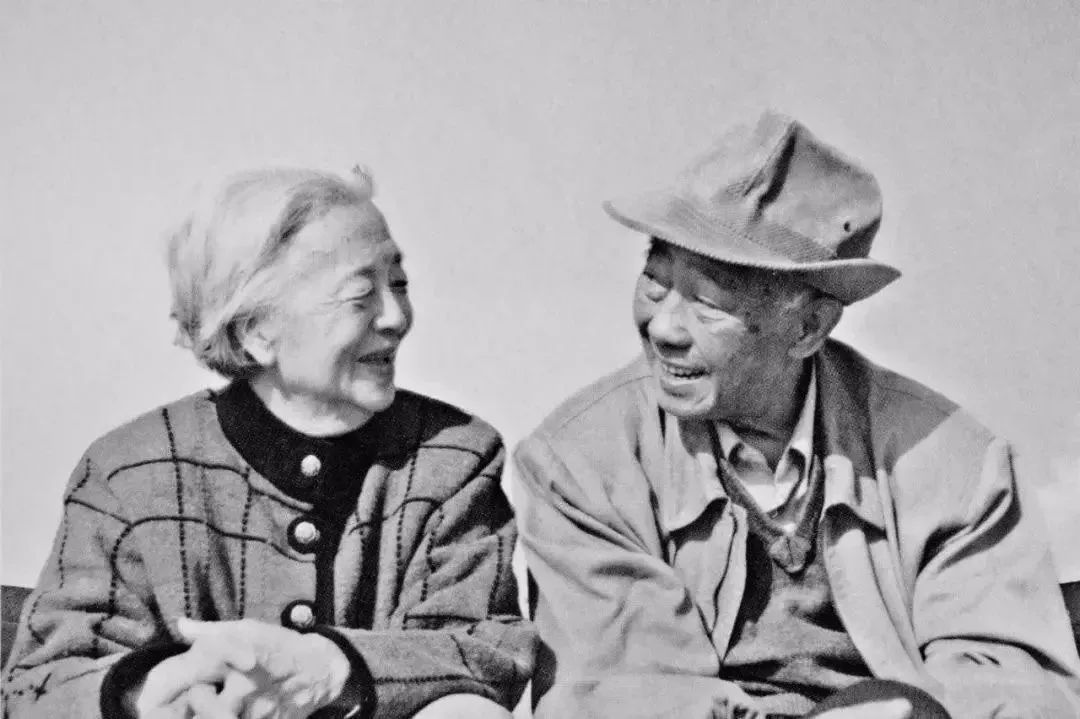

他的生活也离不开这样一个人,那便是妻子施松卿。动荡年代的爱情,大多贵在“陪伴”和“坚守”,聚少离多的日子并没有让他们分开,反而让彼此更加牵挂。

“那一年,花开得不是最好,可是还好,我遇到你;

那一年,花开得好极了,好像专是为了你;

那一年,花开得很迟,还好,有你。”

汪曾祺和夫人施松卿

汪曾祺有三个孩子,儿子汪朗、大女儿汪明和最小的女儿汪朝,但他家的生活其实很“随意”,这源于他的教育观念:

“我觉得一个现代化的、充满人情味的家庭,首先必须做到‘没大没小’”。

“一个想用自己理想的模式来塑造自己的孩子的父亲是愚蠢的,而且,可恶!”

“我和老头儿开玩笑,家里有几口人,你就排在第几位。”这是汪朗经常在家中打趣的话。

1987年,汪曾祺与孙女汪卉

鉴于当时的时代背景,汪曾祺极少和儿女们一起坐下来讨论文学,汪朗从事媒体,汪明在大学外语系做教务,汪朝则是一名图片编辑,三人都未曾正式涉及过文学。

谈起父亲对自己的影响,汪朝说,“要说文学上的烙印,根本没有。但他和任何人相处都很平等,很蔼然,这在我们的性情中,是长久存在的”。

1996年,汪曾祺的全家福

面对生活,汪曾祺有的是悠然和洒脱,面对衰老和死亡,他写下过《七十书怀出律不改》:

悠悠七十尤耽酒,唯觉登山步履迟。

书画萧萧余宿墨,文章淡淡忆儿时。

也写书评也作序,不开风气不为师。

假我十年咸粥饭,未知留得几囊诗。

——七十书怀出律不改

1997年5月16日,汪曾祺因消化道出血病逝去世,马上就是他离开的第24个年头,而他依旧在教着我们如何好好生活。