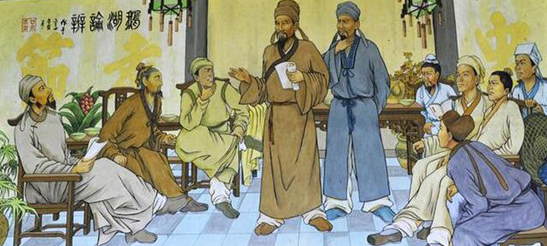

发生在南宋淳熙二年的“鹅湖之会”

一个有意思的现象是:在中国历史上,文人雅集留下的东西,往往能名垂千秋。比如“永和九年的那场醉“留下了千古名篇《兰亭序》;初唐上元二年,在滕王阁楼上的一次“约饭”,王勃书《滕王阁序》也堪称一绝……然而,南宋淳熙二年,长期处于交锋的两大学术流派代表人物,因学术观点的分歧,竟然约在上饶铅山的一座寺庙里,当面对决,直接要“干”起来。

当然,南宋淳熙二年初夏,这几个人带着各自的学术主张,在铅山鹅湖寺,抡起胳膊,并没有真正打起来,毕竟都是那个时代显赫的文化名流,但也少不了嘴仗,最终不欢而散。

公元1175年,在理学大师吕祖谦的邀请之下,陆九龄、陆九渊兄弟来到了位于上饶铅山的鹅湖寺,与朱熹进行了一场文化史上最著名的大辩论。

那个遥远的日子,或许是一个湿漉漉的雨天,山色之间夹杂着南方特有的潮润之气;他们的双脚还沾有远方未干的泥土,没有“永和九年”的曲水流觞。那么在意仪式感的朱熹,不知道会不会让长老去撞响鹅湖寺的禅钟。

总之,八百多年之后,在中国文化史上,我们都记住了那场著名的辩论:鹅湖之会。

最终的胜负,天注定。

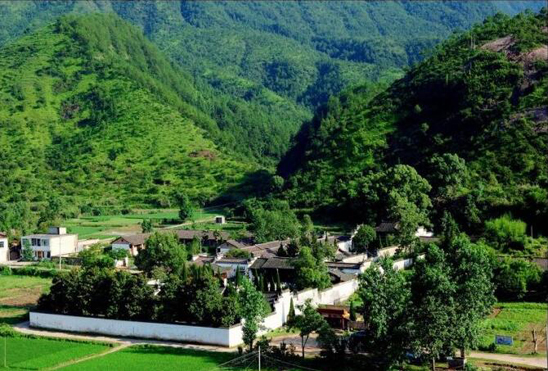

位于上饶铅山的鹅湖书院

1.

鹅湖,位于江西省上饶市铅山县境内,自唐朝马祖道一的弟子大义禅师在山顶建造鹅湖峰顶禅院之后,这里就成为了一个著名的文化中心。

南宋初夏,为什么这几位文化名流会选择在鹅湖寺?从地理上,我们不难读懂。

当时的朱熹居住在福建崇安县(今武夷山市),常在崇安与婺源往返,而鹅湖是他的必经之地。

陆九龄、陆九渊两兄弟时居江西金溪,当时的吕祖谦则是由浙江金华到福建,鹅湖也是必经之道。他们最终选择了三地的中心点。

事实上,这场伟大辩论的发生并非偶然。

南宋时期,由于政治中心的南移,统治者对思想界的控制力进一步下降,各种学术思想在继承了北宋学术思想的基础上,很快形成了各个学术派别,到了南宋淳熙年间,当时的学术派别主要有以朱熹为代表的“理学”和以陆九渊为代表的“心学”,两派的活动范围都在江西、浙江、福建等地,两派学术观点多有分歧,斗争交锋不断。

鹅湖之会围绕陆九渊为代表的“心学”与朱熹为代表的“理学”展开辩论

2.

让时光重返至一千年前的南宋淳熙二年(1175年)。这年五月,著名理学大师吕祖谦结束了他对朱熹的拜访,打算从福建回到家乡婺州,朱熹亲自为吕祖谦送行,五月底,朱熹和吕祖谦来到了铅山鹅湖寺。为了调和“心学”和“理学”之间的理论分歧,吕祖谦出面,邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。

六月初,陆氏兄弟来到鹅湖寺,这场著名的论战就此拉开帷幕。

事实上,关于“心学”和“理学”的学术纷争由来已久。今天的人们无法复原当时的情景,但诸多的史料对这一场辩论均有详细的记载。

与朱熹、吕祖谦等见面之后,吕祖谦首先问讯陆九龄分别之后有何收获。陆九龄便读起他起程时所作之诗,才读了前四句,朱熹便对急着开始与陆九龄辩论。

鹅湖之会伊始,就蔓延着一种紧张的气氛,双方围绕“教人之法”这个中心议题各抒己见,唇枪舌战。所谓“教人之法”,也就是认识论,在这个问题上,朱熹强调通过对外物的考察来启发人的内心潜在良知。而陆九渊、陆九龄两兄弟则主张“先发明人本心”,反对多读书,认为读书不是成为至贤的必经之路。在这场会议上,双方各持己见,互不相让。

相关史料记载,当陆九渊当读到第五、六句“易简工夫终久大,支离事业竟浮沉”时,朱熹“失色”。读完七、八句“预知自下升高处,真伪先须辨只今”,朱熹“大不怿”。于是临时休会,各自休息。

悠久历史的鹅湖书院

3.

第二日辩论继续。朱熹与吕祖谦先后提了“数十折议论来”;与陆氏兄弟辩论。双方意见不合,气氛紧张激烈。

陆九渊本来准备了一个尖锐的问题:如果说只有读书才是认识真理和成圣成贤的道路,那么,人所公认的圣贤尧舜,在他们生活的时代尚无文字,自然无书可读,他们不是也成为大圣贤了吗?陆九渊刚想提出,被陆九龄觉察,立即制止了他。至此,朱陆鹅湖之会中“始听莹于胸次,卒纷缴于谈端”(朱熹语),“粗心浮气,徒致参辰”(陆九渊语)的正式辩论便宣告结束。

鹅湖之会结束后,朱熹没有以自己在学术上的声望和年龄上的优势来压制陆氏兄弟,也没有与陆九渊结怨,相反,朱陆二人的学术交流仍然如以往一般密切。

六年之后,也就是淳熙八年(1881年),朱熹邀请陆九渊来到白鹿洞书院登台讲学,陆九渊做了“君子喻于义,小人喻于利”的讲演。朱熹对陆九渊的这个讲演评价很高。并对自己过去没有讲得这么深刻感到惭愧。他请陆九渊将讲稿书写下来,这就是著名的《白鹿洞书堂讲义》,朱熹请人将其刻石并写了《跋》。

鹅湖书院

4

鹅湖之会对于后世的影响非常之大,以至于在朱熹、陆九渊等人的鹅湖之会结束十三年之后,南宋文学家陈亮与辛弃疾又在鹅湖寺进行了一次鹅湖之会。如果说朱陆二人的鹅湖之会是哲学界的一个里程碑,那么陈亮与辛弃疾的鹅湖之会在文学史上有同样的地位。

淳熙十五年( 1188)二月,陈亮到金陵、京口观察山川形势,谋划抗金复国的行动计划,在京口多景楼,他留下了“正好长驱,不须反顾,寻求中流誓”的铿锵词句。

五月,陈亮到临安向南宋朝廷上述,诉述自己的抗金主张和谋策。但是南宋孝宗皇帝因为宋高宗于半年前驾崩,此时正拟内禅,根本不可能采纳陈亮的意见。陈亮壮志难酬,他需要找人谈心,需要把内心深处的苦闷发泄出来,需要寻找志同道合、身世相类的人,此时他想到了辛弃疾和朱熹,这二人都是抗金的积极主张者,这种思想支配着陈亮从浙江东阳来到了赣东北,从而出现了中国历史上第二次鹅湖之会。

这一次,曾给鹅湖带来巨大声誉的朱熹竟失约了,只有陈亮的好友、著名词人辛弃疾慨然而至。《辛稼轩年谱》记载:辛、陈二人在“鹅湖同憩,瓢泉共酌,长歌相答,极论世事,逗留弥旬”。他们共商抗金雪耻大计,加深了相互间的友情。

史料记载,辛弃疾在陈亮去世时写的祭文回忆了这段往事,他说:"而今而后,欲与同父息鹅湖之清明,酌瓢泉而共饮,长歌相答,极论世事,可复得耶?"这就证明,“极论世事”,议论抗金复国是鹅湖之会的主题,但是这个主题却让一代这人朱熹没来参与这次相会,这或许成为哲学史和文学史上的一大遗憾。

这次鹅湖之会对陈、辛二人都极有意义,二人也都很重视,二人为此共留下词章七篇,这正是今天我们研究这次鹅湖之会的重要依据。

陈亮写了三首《贺新郎》送辛弃疾,而辛弃疾也写了两首《贺新郎》和一首《破阵子》送陈亮,还写了一首《贺新郎》送杜叔高。这次鹅湖之会分手后,辛弃疾写下了千古名句“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”( 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》),从文学的角度来看,这次鹅湖之会也是非常重要的一个历史事件。

鹅湖之会成就了鹅湖书院。

5

鹅湖之会还造就了一所著名的书院,那就是鹅湖书院。为了纪念鹅湖之会,在朱熹、陆九龄、陆九渊和吕祖谦四人辞世后,当时的信州刺史杨汝砺修筑了“四贤祠”,淳祐十年(1250),朝廷将其命名为“文宗书院”。明景泰四年(1453),改称“鹅湖书院”。

这所书院,培养了大量人才。明代大学士曾赞:“大江以西,古称文献之邦,书院之建不知有几,惟鹅湖之名与白鹿洞书院并称于天下”。

史料记载,南宋淳右江东提刑蔡抗巡察信州,访鹅湖之会旧址,并奏请朝廷赐额为“文宗书院”。至此,书院正式定名。

在历史的长河之中,鹅湖书院从南宋到清末,多次被毁又重修,多达28次,清康熙五十六年(公元1717年),康熙皇帝亲书“穷理居敬”匾额与对联“章岩月朗中天镜,石井波分太极泉”,赐书院悬挂。

鹅湖之会,不仅是理学流派史上的一次巅峰对决,其后所留下的鹅湖书院也堪称是文化史上的灿烂一笔。